筷子中的文化朱启新①古人称筷子为“著”,这个专称自商代一直沿用至宋末,到了明代才

筷子中的文化

朱启新

①古人称筷子为“著”,这个专称自商代一直沿用至宋末,到了明代才逐渐称“著”为筷子。如明人 陆荣《椒周杂记》载,吴中民间行船时忌说“住”,因“著”同“住”音(“住”,慢) ,所以要把“住”改为“快”,“著”便叫成“筷子”了。以后,一些读书人也渐称“著”为“筷”。

②用筷历史,已有3 000多年,早在商代,对王已用象(牙) 著。在长期的使用中,根据考古资料提供的信息,既有器形的变化,也有制作质地的不同。

③ 筷子的器形,最初,两头同样粗细。先秦时期乃至汉初的“著”,都是上下一般粗细,分不出手握的筷头和夹食的筷足。已知最早的铜筷出自云南一墓中,整体圆柱形,长约20多厘米,属春秋晚期。安徽出土的一批东周青铜器中也有铜筷一双,细长方形,残长20. 3厘米,宽0. 4厘米。及至宋代,筷子的粗细又有了变化。四川发现的一座宋代窖藏出土的一双铜筷,长24厘米,筷首与筷足.粗细已分清了。

④ 古代的著,长短并无定制,约20厘米左右。形体有方有圆,直径一般在0. 4厘米左右,最粗不会

超过0. 6厘米,比今日用筷要细古人之著用来夹羹汤中的菜。《礼记.曲礼》说:“羹之有菜者用挟(即“著”) ,其无菜者不用挟。”夹羹内的菜.分量不多也不重,不同于今日要夹大块食物,或者用劲撕裂食物。著之细径不碍使用。

⑤制著材料,通常采用竹、木。此外尚有铜、玉、骨、银等。最广泛使用的是竹制和木制。筷子作为我国文化特征之一,源远流长。各地也都有名筷生产,如北京的雕琢玉溪2或都的身]花竹筷,杭州的天竹圆毛溪,广州的乌木筷和象牙筷……真是很美。

⑥筷子挺直,宁折不曲。唐玄宗李隆基特赐给宰相宋璟一双金筷,以表彰他的秉性耿直如筷。明代程良规的《咏竹著》诗,写得也很有意思:“殷勤问竹著,甘苦乐先尝。滋味他人好,尔空来往忙。”此诗语句通俗,热情讴歌了筷子默默为他人奉献的精神。

(本文有删改)

1. 结合②③两段的内容,说说能否去掉其中加点的“已知”一词,为什么?

2. 简要说说第⑤段中 线句子的作用。

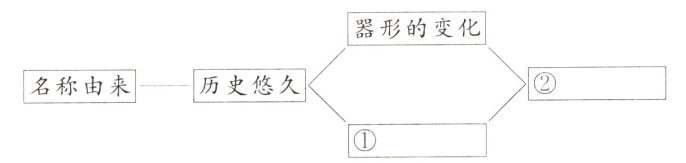

3. 阅读全文,在下列方框中的①②两处填写合适的内容。

筷子中的文化

1. 不能去掉,“已知”是“目前所知道”的意思,起限制作用;写出了现在所知道最早的铜筷是出自云南一墓中,不包含未知的情况;若删去,则太绝对了,与事实不符广已知”体现了说明文语言的准确性。

[解析]本题考查对重点词语的理解。首先准确理解“已知”的含义,然后分析其在文章的重要性,从说明文的内容、特点和语言的准确性着眼分析。

2. 运用了举例子的说明方法,具体真切地说明了名筷生产地的广泛和名筷种类繁多,表明我国筷子文化源远流长。

[解析]本题考查对文章重点段落语句的理解。这是一篇说明文,首先考虑这句话所使用的说明方法,然后再分析其表达作用。此题用了举例子的说明方法,举例子有使说明具体真实,增强说服力的作用。

3. ①制作材料②文化内涵

[解析]本题考查对作者的写作思路的整体把握。通读全文,理清文章主题脉络,理清写作先后顺序和各部分的主要内容,再进行概括即可。

填名言或诗句________,_________许多惊人的发现都来自日常生活的实践和探索_____ 2020-05-16 …

1933年11月,毛泽东长途跋涉到福建才溪乡进行了10多天的深入调查研究,写下了著名的《才溪乡调查 2020-06-17 …

阅读下面文章,完成下列各题。我们离《星际迷航》还有多远《星际迷航》作为美国著名的科幻影视系列,从上世 2020-11-10 …

英语翻译5个句子刚才刘翔看上去有点焦急白天变得越来越短他们交谈了半个小时他十五岁就成为了著名的钢琴家 2020-11-14 …

帮忙翻译,就是末日来了现在也的写出来谢谢了君本以文章入翰林,有声,而忽槟外;及为知县,著才矣,而仕卒 2020-11-27 …

1933年11月,毛泽东长途跋涉到福建才溪乡进行了10多天的深入调查研究,写下了著名的《才溪乡调查》 2020-12-01 …

据保守统计,文革期间非正常死亡人数超过172万,受迫害的人数更以千万计。为此,著名作家冯骥才采访了上 2020-12-06 …

人们对大气压的认识经历了漫长的历程.17世纪中期,德国马德堡市的市长公开演示了著名的实验,才使人们确 2020-12-30 …

1940年12月,罗斯福发表了著名的“炉边谈话”。他说:“过去两年的经验已无可怀疑地证明:任何国家都 2020-12-30 …

据保守统计,文革期间非正常死亡人数超过172万,受迫害的人数更以千万计。为此,著名作家冯骥才采访了上 2021-01-04 …